Perio(歯周治療)

歯周病治療とは

歯周病は歯肉が歯に接す付近に存在するバイオフィルムが原因で進行します。その影響で歯周組織の炎症が進行し出血することによりそれを栄養に益々バイオフィルム内の歯周病菌が増殖しバイオフィルムの病原性が本格的に進行します(それをMicrobial Shiftと言います)。その負の連鎖を断ち切ることを目標に患者さん独自の治療計画を立てていきます。そして患者さんと医療人が同じレベルで病状を把握し共に取り組むことを目標としています。

歯周病は歯肉が歯に接す付近に存在するバイオフィルムが原因で進行します。その影響で歯周組織の炎症が進行し出血することによりそれを栄養に益々バイオフィルム内の歯周病菌が増殖しバイオフィルムの病原性が本格的に進行します(それをMicrobial Shiftと言います)。その負の連鎖を断ち切ることを目標に患者さん独自の治療計画を立てていきます。そして患者さんと医療人が同じレベルで病状を把握し共に取り組むことを目標としています。

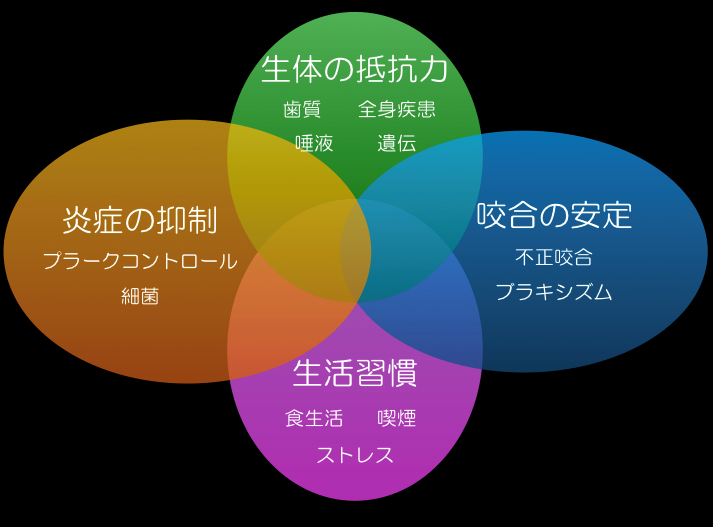

それでは、先ず歯周病が悪化する原因から考えて行きたいと思います。

歯周病のリスクファクター

- 細菌因子

- 環境因子

- 宿主因子

- 咬合因子

細菌因子

- レッドコンプレックス

(Pg菌 Tf菌 Td菌 歯肉で最も悪いことをする菌です。) - Filifactor Alocis

(酪酸を産生する糖分解性グラム陽性桿菌の集まりです) - バイオフィルムのMicrobial shift

(バイオフィルムとは排水溝にできるぬめりと同じようなものです。これを放っておくことによりますます分厚くなり口の中で菌が住みやすい場所となる事です。)

環境因子

- 喫煙

- 歯周炎に対する最大のリスクファクター。

- 喫煙者は非喫煙者に対して2~8倍歯周炎に罹患しやすい。

- 歯周治療の反応も悪い。

- 外科処置を行う場合にも治癒がスムーズに得られず、歯肉弁の裂開などが高頻度でおこる。

- ストレス

- パラファンクションを誘発させ咬合性外傷を引き起こす。

- 常用薬

- 歯肉増殖症を引き起こす降圧剤、抗てんかん薬、免疫抑制剤

- ステロイドの長期投与

- BP製剤

宿主因子

- 局所因子(プラークリテンションファクター)

- 歯石、歯列不正、不良補綴物、歯の形態異常、歯肉歯槽粘膜異常

- 全身性修飾因子

- 遺伝

- 年齢、性別

- 全身疾患

(糖尿病、心疾患、脳血管障害、リウマチ、腎疾患、骨粗鬆症) - メタボリックシンドローム

咬合因子

- 動物実験では、咬合の不調和だけで歯周炎が発症したり進行することはなく、適切なプラークコントロールのもとで細菌感染がなければ、外傷性咬合によってアタッチメントロスはおこらないことが証明されています。

- しかし、咬合性外傷によって歯周炎の悪化の経過をたどります。

咬合性外傷への対策

- パラファンクションなどの悪習癖の管理・改善

- 早期接触や偏心運動時の干渉に対する咬合調整

- 暫間固定、必要であれば永久固定

- 咬合再構成

- 矯正治療

バイオフィルム 菌をお口にためないようにする対策

- スケーリング

- ルートプレーニング

- 衛生士によるマンツーマンのTBI

- 歯周外科処置

SRP(スケーリング・ルートプレーニング)

- スケーリング

歯冠および歯根面からプラーク、歯石、着色を除去する器具操作。 - ルートプレーニング

粗造で歯石の入り込んだあるいは毒素や細菌で汚染されたセメント質や象牙質表面の除去。

歯周外科処置前のSRPの効果

- 炎症が軽減する(手術時の出血が少ない)

- 麻酔の効果が持続する

- 歯肉が抵抗性の強い線維性の組織となる

- 炎症性の組織が少なくなるため治癒が早い

- 感染の機会が少なくなる

- 歯周外科の必要性がなくなる可能性が出てくる

駐車場あり(4台)

駐車場あり(4台)